Словно пчелиный улей, гудит и жужжит школа. За длинным столом сидят дети — и большие и маленькие. Тут все классы вместе.

Маленькие поют хором «Отче наш»; те, которые постарше, бредут, спотыкаясь, по букварю, а самые старшие одолевают псалтырь.

Шум такой, что и сам не заметишь, как собьешься.

Ближе к учителю сидят те, которые уже кое-как научились читать. Они повторяют вслед за ним каждое слово, водя пальцем по строчкам. Они полагаются больше на свои уши, чем на глаза. Как сказал учитель, так и надо повторить.

Их мысли заняты чем угодно, только не ученьем. Вот голуби пролетели над церковью, вот пастух гонит стадо по пыльной улице.

У головы — свои дела и заботы. Она не вдумывается в то, что произносит язык.

Да если и вдуматься, много ли поймешь из того, что написано в книге? На Руси ученики с трудом одолевают церковнославянскую грамоту. А на Западе учиться еще труднее: там книги пишут по-лагыни. Латынь никто не понимает, кроме священника и учителя. Вот и приходится повторять за учителем каждое слово. Выучишься читать одну книгу, надо заново учиться читать по другой.

Учитель так и берет плату — сдельно, за каждую книгу. Когда отец договаривается с ним о плате, бьют по рукам, будто речь идет о новом кафтане. И называют учителя «мастером»— словно он ткач или портной.

Впрочем, у мастера немногому научишься — дальше причетника не пойдешь.

Кто метит повыше, тот идет в монастырскую или соборную школу.

Там учат грамматике, риторике, диалектике.

Кто и это одолеет, тот берется за арифметику, астрономию, музыку, геометрию.

Семь наук— словно семь сестер.

Грамматика говорит, диалектика учит истине, риторика украшает речь, музыка поет, арифметика считает, астрономия изучает звезды.

Прошло время, когда даже епископы говорили, что склонять и спрягать — вздорное и греховное занятие.

Теперь каждый, кто хочет стать не то что епископом, а простым аббатом, должен знать грамматику.

Нелегкая наука — грамматика, а арифметика еще труднее. Арабские цифры мало кто знает, числа еще изображают по-старинному.

Не так просто сложить римское XII и римское XV. А с дробями еще хуже: изволь-ка отнять пол-пол-полтрети от пол-полчетверти.

Да еще надо заучивать значение каждого числа.

Учитель объясняет ученикам: четыре — это четыре времени года, четыре четверти суток — день, ночь, утро, вечер. Это наша временная земная жизнь, со всеми ее суетными удовольствиями. Ради вечности нужно от временных удовольствий отказаться, надо поститься и молиться.

Так учитель объясняет значение каждого числа.

Три — это троица, в которую веруют христиане.

Семь — это человек. Ведь у человека есть дух и тело. Дух — это сердце, душа и помышление, ибо сказано: возлюби бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением. А тело — это четыре элемента, из которых оно состоит. Сложи вместе — и получишь семь.

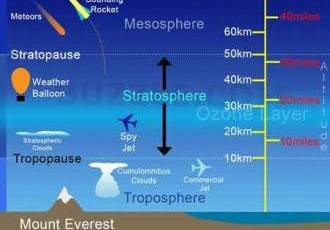

Изучают и астрономию — описание Земли и неба.

Еще недавно в школах рассказывали сказки о дожде и громе, о зверях и птицах. Говорили, что дождь бывает оттого, что ангелы втягивают трубами морскую воду и потом льют ее на землю. Говорили о баранах, растущих на корню, как дерево, о птицах, вылетающих из плодов.

Теперь люди лучше узнали мир, и таким сказкам уже мало кто верит.

С Востока на Запад пришли от арабов, от греков книги древних ученых — Аристотеля, Птолемея.

Ученики в монастырских школах уже знают о четырех элементах, о хрустальных небесных сферах, несущих на себе звезды и планеты. Это больше похоже на мир, чем та узкая комната, о которой писал Козьма Индикоплов.

В Болонье, в Париже уже есть высшие школы.

По дорогам идут в Париж странники — с котомкой за плечами, с посохом в руке. Это не старики богомольцы, а почти мальчики. И идут они не на поклонение святым мощам, не к старцу-схимнику, а в школу Собора Парижской богоматери— послушать знаменитых ученых: Гильома из Шампо, Петра Абеляра. Слава об этих столпах учености разнеслась по всему миру. О них знают и в Пуату, и в Анжу, и в Бретани, и в Англии.

Придя в Париж, будущие школяры разыскивают земляков. Им указывают дорогу: идите через Малый мост, на левый берег Сены. Там ученой братии хоть отбавляй.

Проходит месяц, другой, и новичок становится полноправным гражданином Латинской страны. Так называют квартал, в котором живут и учатся студенты.

Во Франции все говорят по-французски. Только в Латинской стране главный язык не французский, а латинский. Его понимают все студенты — и французы, и англичане, и итальянцы, и немцы.

Горожане косо смотрят на школяров. Ведь это не свои, а чужие — из других городов и стран. Да и ведут они себя буйно. То и дело между горожанами и студентами начинается свалка — на улице или в винном погребке.

Городской старшина — купец или цеховой мастер — посылает стражу арестовать головорезов-студентов. Но со студен-тами не так легко справиться. Они храбро защищаются. К тому же они и знать не хотят городского старшину. У них есть свой глава и начальник — канцлер Собора Парижской богоматери.

Студенты и учителя смотрят сверху вниз на неграмотных купцов и ремесленников. Разве горожане-неучи понимают что-нибудь в философии, богословии, юридических науках? А что касается медицины, то можно ли приравнять доктора к цирюльнику? Кровь пустить, бороду остричь — это цирюльник может. Но что он понимает в Галене и Гиппократе? Он и не слыхал даже об этих отцах врачебной науки.

Спросите любого из горожан, кто такой Аристотель, он и на этот вопрос не сумеет ответить.

А ведь Аристотеля студенты так же внимательно изучают, как блаженного Августина.

Еще недавно греческих писателей считали исчадием ада. Их книги, переведенные с еврейского и с арабского языков, сжигали по приговору церковного собора. А теперь Аристотеля почитают чуть ли не предтечей Христа.

Правда, Аристотель был язычник. Но он умел рассуждать, умел найти место для каждой вещи. А умение рассуждать — дело великое.

Попробуй-ка поспорить с еретиками, которых так много развелось! Они тебя сразу загонят в тупик и поднимут на смех при всем народе, если ты не сумеешь опровергнуть их лживое учение. Да еще и сам попадешься в дьявольские сети, как простак. Мало быть верующим человеком — надо еще иметь голову на плечах.

Так люди делают шаг вперед: их веками учили верить, не размышляя, а они снова начинают думать.

Дальше уже трудно остановиться: ведь где доказывают, там и спорят, там сомневаются.

И вот начинается борьба между теми, кто слепо верит, и теми, кто хочет проверить веру знанием.

Одни, подобно аббату Бернарду Клервальскому, затыкают уши воском под монашеским капюшоном. Они не хотят слышать суетные мирские речи. Про Бернарда Клервальского рассказывают: однажды он проезжал мимо Женевского озера; он был так погружен в благочестивые размышления, что ничего не видел вокруг, и был очень удивлен, когда услышал, что спутники его говорят о каком-то озере.

Глаза его были открыты, но они не видели мира.

А другие, как молодой профессор Абеляр, хотят видеть, слышать, думать. Перед их глазами огромный мир, а не одно только распятие, не узкая монашеская келья.