Среди учеников Платона был один, который не хотел слепо следовать за учителем. Он был сыном врача, и ему было труд но поверить, что душа может существовать без тела.

От отца он слышал, что из сердца исходит теплота крови и что эта теплота поддерживает жизнь, а значит, и дух живого существа. И ему непонятно было, какая же может быть душа у камня, у огня, у воздуха!

У дерева еще может быть низшая, растительная душа, которая ничего не сознает и не чувствует, но все-таки поддерживает жизнь дерева, заставляет его расти, побуждает семена зреть в плодах и выводит из этих семян новые деревья Но ведь камень не живет, не питается соками земли, не порождает потомства!

Этого сомневающегося ученика звали Аристотель.

Много лет провел он в Академии. Он уважал своего наставника, который учил его спрашивать и отвечать, добывать истину в споре, восходить от вещей к понятиям. И наставник высоко ценил ученика. Однако Платон часто говорил о нем: «Другим нужны шпоры, а Аристотелю — узда».

Ученик упрямо противился, упирался, когда учитель вел его в какой-то небывалый, сказочный мир, где живут души без тел, где обитают понятия о вещах без самих вещей.

Аристотель был смел и честен. И чем старше он становился, тем чаще повторял: «Хоть Платон и дорог мне, а истина дороже».

Он покинул Академию и пошел своим собственным путем.

Аристотелю было ясно, что нельзя познавать мир одним разумом, закрыв глаза.

Чтобы знать, надо смотреть, слушать, ощущать. Кто не ощущает, тот ничего не познает и ничего не понимает.

Но ведь и животные ощущают, думает Аристотель. Некоторые из них даже запоминают то, что видели или чувствовали.

Животное может запомнить то, что огонь жжет, и не подходит близко к огню.

Значит, и у животного есть память, есть опыт. Но только у человека благодаря опыту появляются искусство и наука.

Зная по опыту, что огонь жжет, человек обжигает на огне глиняную посуду, а это уже искусство.

Но гончар действует по привычке. Он не спрашивает, почему огонь жжет. А ученый действует, зная причины того, что происходит.

И Аристотель делает вывод: наука — это знание причин.

Незнающего человека удивляет вое непонятное. Ребенка удивляет, почему заводная игрушка движется. А тот, кто знает секрет игрушки, еще больше удивился бы, если бы она не двигалась.

В этом-то и разница между знающим и незнающим.

Где же причина вещей?

Аристотелю известно, что не он первый задает этот вопрос.

Как нетерпеливый наследник отпирает доставшиеся ему сундуки, так Аристотель раскрывает книги философов. Сколько там золотых мыслей, озаряющих мир! Но вместе с золотом он находит немало и меди.

И вот он принимается отделять золото от меди, истину от заблуждений.

Он убеждается в том, что древние философы еще не всегда умели четко и ясно мыслить. Ему кажется, что они похожи на людей, неопытных в битвах. Сражаясь, они иногда наносят правильные удары, но делают они это, не зная, как надо сражаться.

Он видит, что первые философы считали началом всего материю — то, из чего все состоит, из чего вещи возникают и во что они обращаются, разрушаясь.

Фалес принимал за начало всего воду, Анаксимен — воздух, Гераклит — огонь. Эмпедокл добавил к этим трем элементам четвертый — землю. А Анаксагор учил, что элементов бесконечно много.

Да, думает Аристотель, это верно, что без материи вещей не бывает. Для статуи нужна медь, для чаши — серебро. Но ведь серебро — это еще не чаша. Нужна еще форма, нужен образец, по которому чаша сделана.

Аристотель вспоминает, что были и такие мыслители, которые на первое место ставили не материю, а форму.

Он раскрывает книги последователей Пифагора. Его восхищают эти люди, которые первые двинули вперед математику, поняли силу чисел, линий, фигур. Им казалось, что математика все объясняет. И они забывали, что одна только форма еще не создает вещи. Чтобы был медный шар, мало геометрической формы шара, нужна еще медь. А об этом, о материи, они мало думали.

Аристотель вспоминает Платона, Академию, долгие беседы об идеях. Идеи — вот вечные формы, вечные образцы, по которым созданы все вещи на свете. Так учил Платон.

Но Аристотель недаром слыл в Академии самым непокорным Он был из тех учеников, которые своими вопросами ставят в тупик учителя.

Сколько раз он спрашивал Платона:

«Как же может форма существовать отдельно от вещей? Ведь не может быть чаши отдельно от серебра. И какой смысл удваивать все предметы, говорить, что есть эта чаша и есть «чаша вообще», что есть эти деревья и есть «деревья вообще» в каком-то другом, нездешнем мире?

Разве это может нам помочь понять, что такое дерево, почему оно вырастает из семени, почему оно приносит плоды?»

Аристотель снова и снова возвращается к этим давним спорам. И он снова делает тот же вывод: нельзя отделять форму от материи, чашу от серебра, из которого она сделана.

Серебро принимает форму чаши, когда за него берется мастер. А что творит мир?

Анаксагор отвечает на это, что и в природе есть Разум, который создает мир, как мастер делает чашу или ваятель статую.

Но Анаксагор сам старается обойтись без этой причины везде, где это ему удается. И только там, где у него нет другого объяснения, он пускает в ход Разум как машину для создания мира.

Эмпедокл рассуждает иначе. Он говорит, что таких причин не одна, а две: вражда и дружба. Дружба соединяет элементы, а вражда разъединяет.

А Левкипп и его товарищ Демокрит считают, что все создается движением атомов.

Значит, кроме материи и формы, нужно еще движение.

Но откуда движение берется?

Аристотель не может найти в книгах ответ на этот вопрос.

Умудренный долгими размышлениями, он идет в леса и поля, чтобы видеть, слушать, ощущать. Его глаза, так долго смотревшие в книги, стали умнее. Они теперь увидят то, чего не видели раньше.

Аристотель бродит по вспаханному полю и видит, как земледелец бросает зерна во влажную почву. И он думает о колосьях, которые вырастут из этих зерен. В каждом зерне — возможность колоса. Зерно не похоже на колос. Но в нем есть что-то такое, что заставит его превратиться в колос.

Аристотель видит, как в гнезде птенцы один за другим разбивают скорлупу и высовывают головы с жадно раскрытыми клювами. И он думает, что и в яйце тоже происходит какое-то самодвижение, которое создает птенца. Для этого надо только, чтобы мать согрела его своим теплым, пушистым телом. И снова привычный путь ведет мысль Аристотеля от частного к общему, от зерна к природе.

Как в зерне есть возможность колоса, так в природе заключена возможность всех вещей, всех существ.

Человек творит сознательно, придавая серебру форму чаши. Природа творит бессознательно, по внутреннему стремлению к цели. Иногда она не достигает того, чего хочет. Ее ошибки — уроды. Но ошибаться, думает Аристотель, может только тот, кто делает с целью.

В чем же цель природы? К чему она стремится?

Аристотель задает этот вопрос самой природе.

Он рассматривает корни дерева и думает, что эти корни все равно что рот для животного.

Он ходит по морскому берегу и останавливается у невода, в котором трепещут рыбы. Как не похожа рыба на лесного зверя! Но и она дышит, у нее есть жабры, которые, заменяют ей легкие. Ее хрящи — это то же, что наши кости. У рыбы нет ушей. Но она все-таки слышит. Рыбы бегут, заслышав шум весел, когда по морю идет трирема. Оттого-то рыбаки и стараются потише погружать весла в воду.

Нередко, вооружившись острым ножом, Аристотель вскрывает тело какого-нибудь зверька, чтобы рассмотреть его сердце, печень, легкие, селезенку. Он пытается судить по внутренностям животных о строении человеческого тела. Ведь об этом еще так мало известно: вскрытие человеческих трупов считается преступлением.

Сравнивая между собой животных, он видит, что их можно расставить по ступеням высокой лестницы: от самых низших— моллюсков, морских звезд, губок — до четвероногих зверей, покрытых шерстью. Еще выше обезьяна. Ее лицо сходно с лицом человека, ее руки, пальцы, ногти похожи на человеческие. Выше всех стоит человек. А ниже всех существ — травы, деревья. Еще ниже — камни, глина, земля.

Аристотель окидывает взором эту лестницу вещей и существ снизу доверху.

Чем выше, тем материя делается все сложнее, все теплее, все подвижнее, все деятельнее, все сознательнее.

Природа без устали творит одно существо за другим. И каждое новое ее творение совершеннее прежних.

Она не может сразу дойти до совершенства. Материя сопротивляется ей. Ведь и мрамор сопротивляется резцу ваятеля. Но разве человек — последняя ступень?

Разве не может быть еще более совершенного, еще более сознательного существа?

Аристотелю кажется, что он видит то, к чему природа стремится. Она стремится стать тем, что всего совершеннее: самой мыслью, самим Разумом.

И незаметно для себя Аристотель снова возвращается на старую дорогу, по которой его еще юношей водил Платон.

Давно ли Аристотель говорил, что не может быть души без тела, как не может быть формы чаши без чаши? И вот он сам начинает верить в Разум без тела, живущий где-то вне нашего мира...

Аристотель связал воедино живое и неживое крепкой цепью: земля — растение — животное — человек.

И он задает новый вопрос своей учительнице Природе: а что такое земля? Что такое вода, воздух, огонь, которые я вижу вокруг? Существуют ли они отдельно или тоже связаны между собой?

Он раздумывает о ветрах и тучах, о дожде и снеге, о железе и камне.

Прогуливаясь по городу, он останавливается у дверей дымной кузницы, чтобы поглядеть вместе с другими любопытными на работающих кузнецов. Грохот молота не мешает ему размышлять.

Он видит, как огонь превращает руду в блестящий, ковкий металл.

И он думает о том, что руду рождает земля. Значит, и металл — из земли.

Он видит, как поленья сгорают в огне, обращаясь в дым. А дым улетает в воздух. Но ведь и дерево тоже рождено матерью-землей.

Когда, по приказанию мастера, раб заливает огонь водой, Аристотель внимательно всматривается в белые облака пара, поднимающиеся к небу. И он вспоминает, что вода падает на землю из таких же белых облаков.

Так вещи превращаются одна в другую.

Новое не просто составляется из старого, а рождается из него.

Ведь еще Гераклит говорил: «Смерть воды — это рождение пара».

Перед Аристотелем возникает цепь превращений. Из земли вырастают деревья. Деревья пожирает огонь. От огня рождается дым, пар, уходящий в воздух. Из пара возникает вода.

А из воды снова рождается земля, ложась илом на речное дно.

Цепь собрана: земля — огонь — воздух — вода — и снова земля.

Из четырех стихий построен мир. Так думал еще Эмпе-докл.

Четыре стихии переходят одна в другую.

Не оттого ли это, что все они — проявление одной и той же первой стихии, первой материи, из которой построены все вещи на свете?

Смыкается великая цепь — от единой первой материи до человека. Эта цепь охватывает все вещи на свете, все мироздание.

Аристотель заглянул в глубь живого тела и в глубь неживых вещей. И он хочет охватить взглядом все здание вселенной.

Ночью он смотрит на звезды, как смотрел до него Анаксагор, как смотрели многие мудрецы.

Он старается представить себе, как устроена вселенная.

Он уже догадывается, что Земля не плоский круг, а шар. Так учили еще пифагорейцы. Он слышал от моряков, что Полярная звезда поднимается над горизонтом, когда держишь путь на север, и опускается, когда едешь на юг. Могло ли бы это быть, если бы Земля была плоским кругом?

Он догадывается, что во время лунных затмений Земля бросает на Луну круглую тень, как яблоко, поставленное между светильником и стеной. Значит, и Земля кругла, как яблоко. , Некоторые из его учеников все еще не могут представить себе Землю в виде шара. Это не умещается в их голове. Ведь если Земля — шар, говорят они, то под нами люди ходят не вверх, а вниз головой. И как могут корабли взбираться на ее крутые склоны? Почему они не скатываются вниз?

Аристотель слушает их с улыбкой. Он уже знает, как наивны такие возражения: ведь то, что для одного низ, для другого верх. У Аристотеля нет сомнений в том, что Земля — шар.

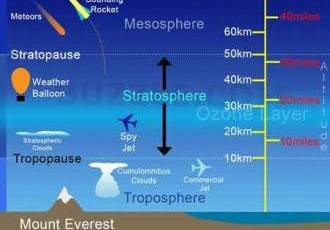

Он пускается в путь, ведущий от Земли к звездам. Он более осторожен, чем Демокрит. Он все еще думает, что мир только один. В середине мира покоится неподвижно Земля. Вокруг нее вращаются небесные сферы, к которым прикреплены Луна, Солнце, планеты, звезды.

Но почему планеты идут то вперед, вместе со звездами, то поворачивают назад, словно корабли, плывущие против течения?

Потому что чертеж вселенной сложнее, чем кажется.

Каждая планета укреплена на прозрачном шаре. Этот шар заключен во второй, второй — в третий, третий — в четвертый. Для каждого движения свой шар. Один несет планету вперед, в ту же сторону, в какую идут звезды. Другой несет ее назад. Третий поднимает. Четвертый опускает. У Солнца и Луны — по три сферы, у них обратного движения нет.

Сфера звезд — самая далекая. Это граница мира. Аристотелю кажется, что он разобрал на части и снова собрал ту самодвижущуюся игрушку, которая называется миром.

Аристотель думает: должно же быть что-то вечное и неподвижное, что приводит в движение и небо и все вещи на свете.

И вот далеко за сферой звезд, за пределами неба Аристотель помещает вечный и неизменный двигатель — тот самый Разум, который живет где-то в «тамошнем» мире.

Давно ли Аристотель высмеивал Анаксагора за то, что тот пускает в ход машину Разума, когда не находит лучшего объяснения? А теперь он сам вытаскивает эту старую машину и дает ей новое название: «первый двигатель».

Дорога опять увела его в несуществующий мир.

Все меняется, думает он, в нашем подлунном мире. Но за сферой Луны нет перемен. Там область вечного. Ведь светила небесные сделаны не из земного материала — не из земли, не из воды, не из огня, не из воздуха, а из чистого, вечного, нетленного эфира.

Аристотель снова вспоминает учение Платона и строит над миром призрачный небесный мир, где нет разрушения и гибели, где и движение не такое, как на земле, где ничто не поднимается и не падает, где все пребывает в вечном, невозмутимом вращении.

Так Аристотель то находит, то теряет правильный путь. Сегодня он утверждает, что нет души без тела, нет формы без материи, и подвергает беспощадному разбору учение Платона об идеях. А завтра он сам становится последователем Платона и говорит о «первом двигателе», в котором нет ничего материального, и об «ином мире».

Стараясь собрать воедино всю греческую мудрость, он то и дело соединяет несоединимое — Платона с Демокритом, старую религию с новой наукой, идеализм с материализмом. Но, даже и ошибаясь во многом, Аристотель остается самым большим мыслителем античного мира.